極私的「マンダラート」入門

経営戦略から、今夜のおかずまで。

何かと使える発想法。

マンダラートは、何かと使える発想法・タスク管理法

マンダラート。2000年代に加藤昌治氏が自身のアイデア発想法についてまとめた名著『考具』で紹介されたことで一気に知名度が広がった、シンプルでわかりやすいたアイデア発想やタスク管理の手法です。大谷選手が二刀流実現のために学生時代に作成したことでも有名になりました。「今後10年を見据えた経営戦略の立案」にも、「今夜のおかずは何にしよう」にも使えます。

実は、ぼくは1990年代にこの発想法に出会い、現在も使い続けています。30年以上の「マンダラー」です。当社が掲げる「コンストラクティブ・コピーライティング」も、マンダラートがなかったら生まれなかったかもしれません。また、パンフ作成やカタログ分析、コンセプトメイキング、マンガ社史などのストーリー作成…など、ぼくはさまざまな案件にこれを、たぶん世間一般とは異なる方法で、活用しています。

ぼくは「たぶん世間一般とは異なる方法で」と書きました。これには意味があります。この手法が非常にメジャーになったのは、ぼくにとっても大変喜ばしいことなのですが、一方で「みんな、使い方がもったいないなー。マンダラートってこれだけじゃないんだけどなー」とも感じているのです。皆さん、マンダラートのポテンシャルを活かしきれていない。

そこで今回は、マンダラートとは何かを改めて紹介し、より効果的に活用するための「テクニック」についてもご紹介します。

※この記事は、当社代表・五十畑の個人ブログにて公開していた内容を大幅に改稿したものです。なお、五十畑の個人ブログの記事は削除しました。

1980年代に誕生した発想法

マンダラートの歴史は比較的古く、1980年代にアートディレクターの今泉浩晃氏が考案したと言われています。ただ、別のネーミングでほぼ同様の手法を考案した方もいらっしゃいます。

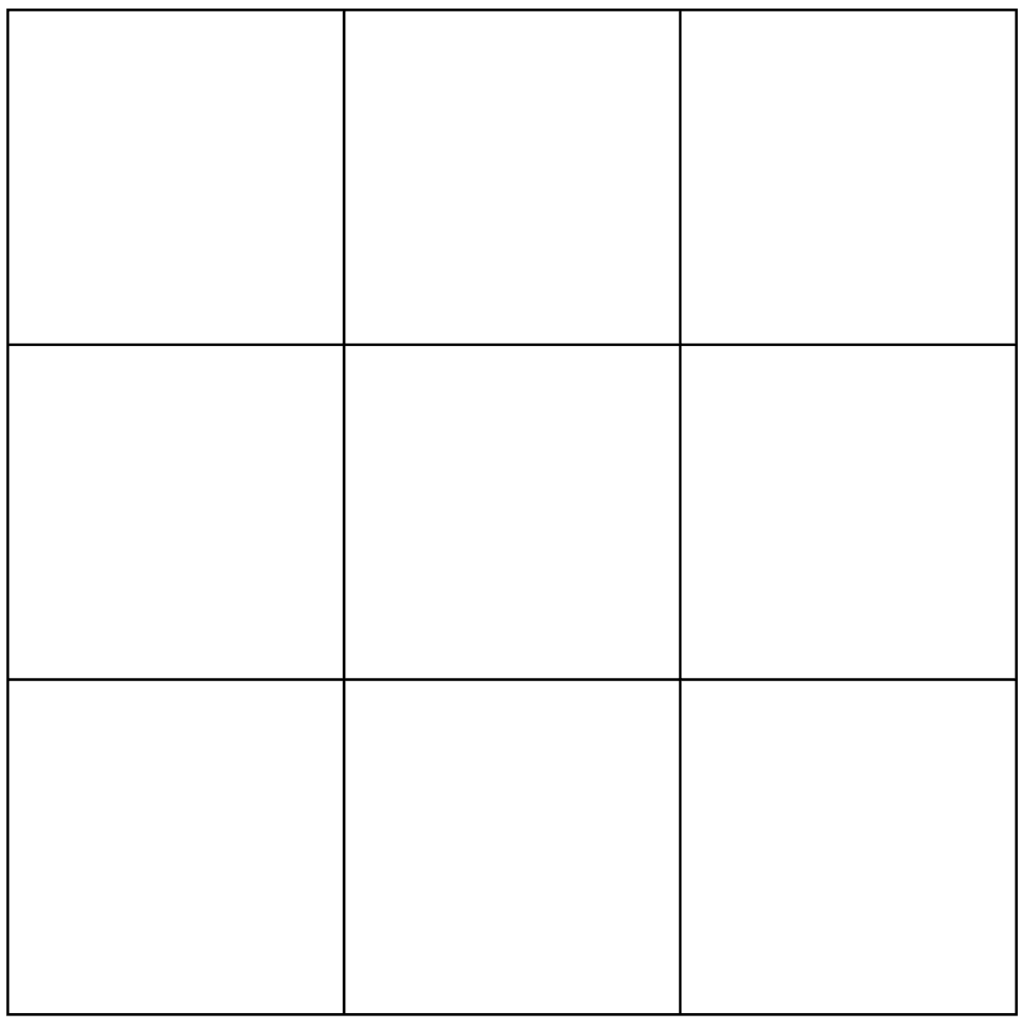

基本はシンプル。3×3のグリッドを書いた紙の中央に「問い」を書き、その答えを、周囲のマスに8つ、書き込んでいく。これだけです。

なお、マンダラートではマスのことを「セル」と呼びます。すべてをセルに文字を埋めた状態のものは「マンダラ」と呼びます。

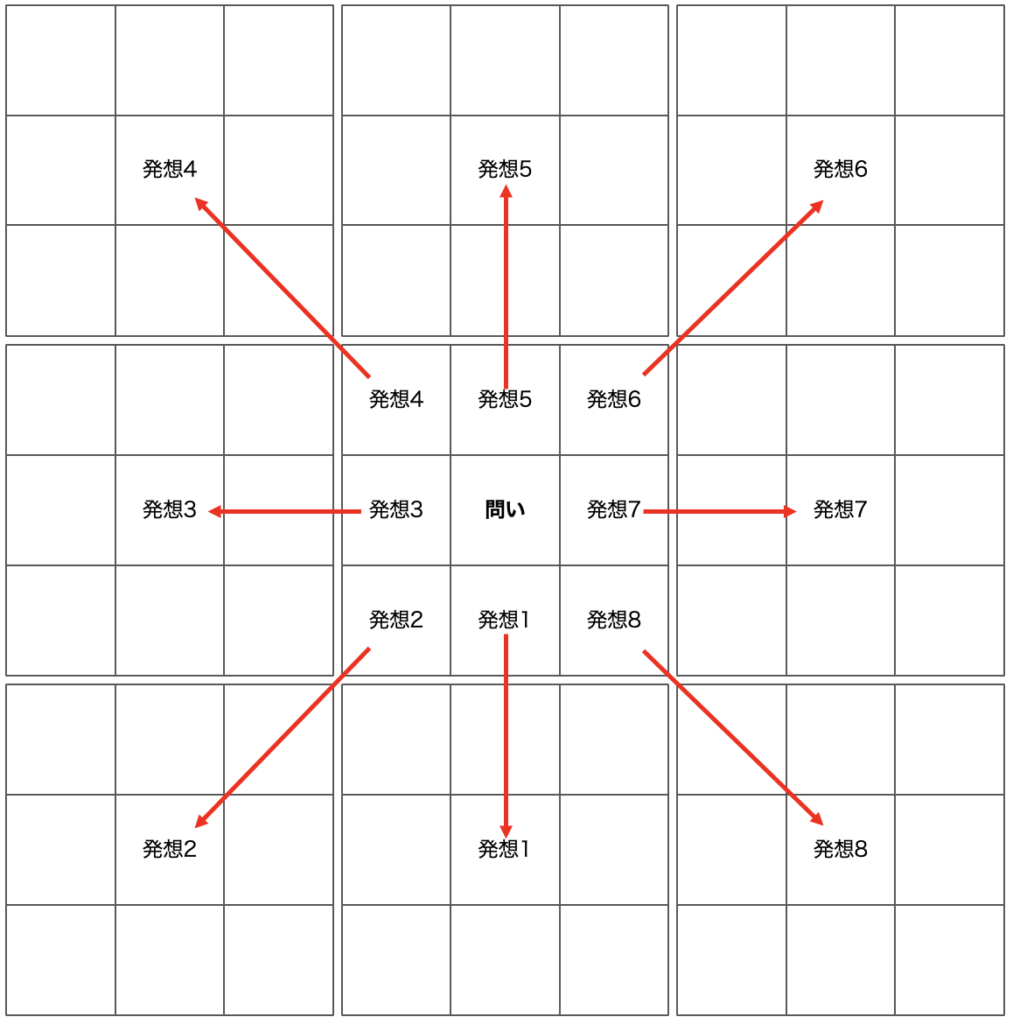

周囲に書いた発想をさらに広げたい、あるいは掘り下げたいと思ったら、それを中心にして、もう1つ新たなマンダラをつくったりもできます。最大で、1つの問いが64の発想や答えになる。この「広がり」がマンダラートの強みだ…と一般的には言われています。

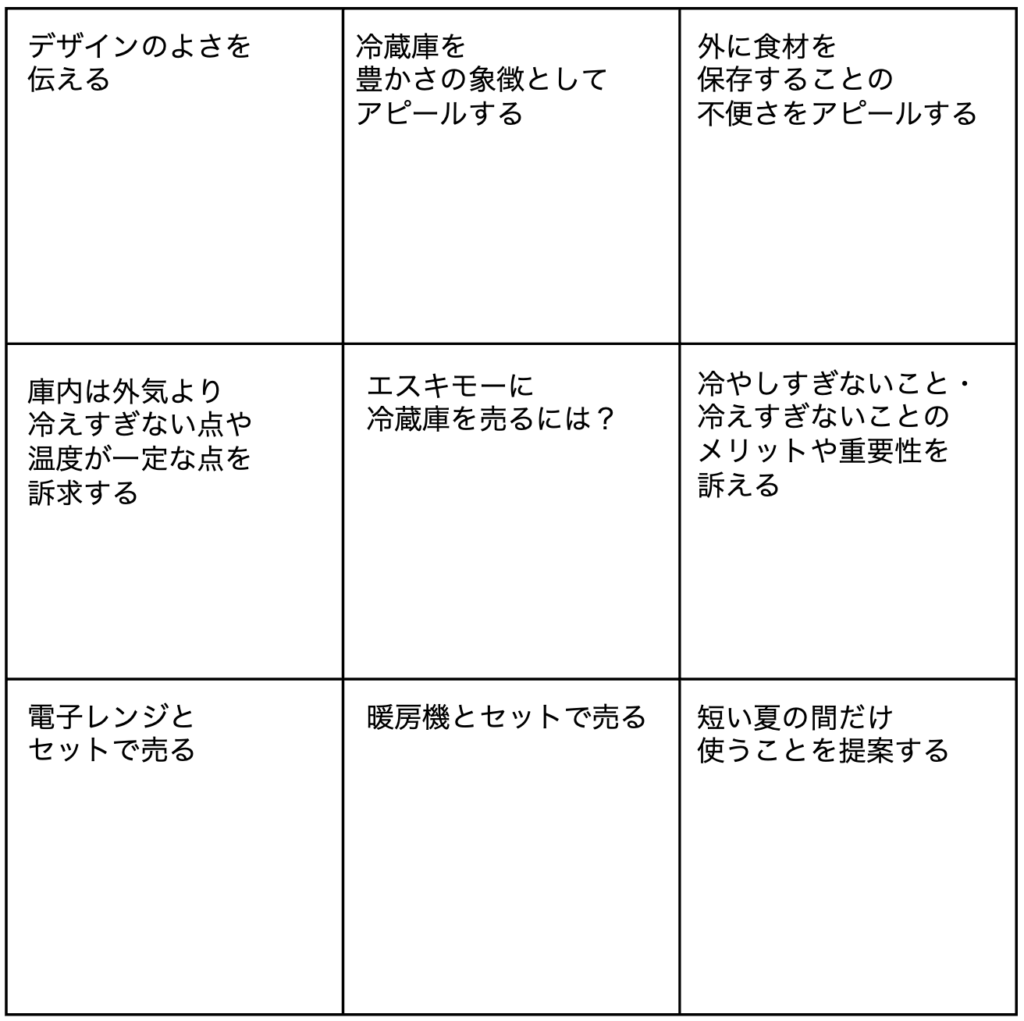

使用例:エスキモーに冷蔵庫を売るには

マーケティングの世界には、「エスキモーに冷蔵庫を売るには」というよく知られたテーマがあります。マーケティング思考を鍛える訓練のようなものですね。

これをマンダラートで展開すると…ぼくはこんなマンダラをつくりました。想いやアイデアを、ひとまずマンダラに書いてみる。思いつくままにセルを埋めてみる。これを、今泉氏は「リリース」と呼んでいます。マンダラートの、基本中の基本です。

このようにして使えば、8つのアイデアを出すことができます。セルに無理やりでも何か書き込もうとする姿勢が、強制的にアイデアを発想させる。そんな効果があるようです。今泉氏は、人間のワーキングメモリー(短期記憶)は6〜8つ程度しか覚えられないので、8つのセルというのは脳科学的にも理に適っている…みたいな説明をされていたような気がします(出典は確認できず)。

マンダラートは、書いてからが勝負!

「順序」という視点

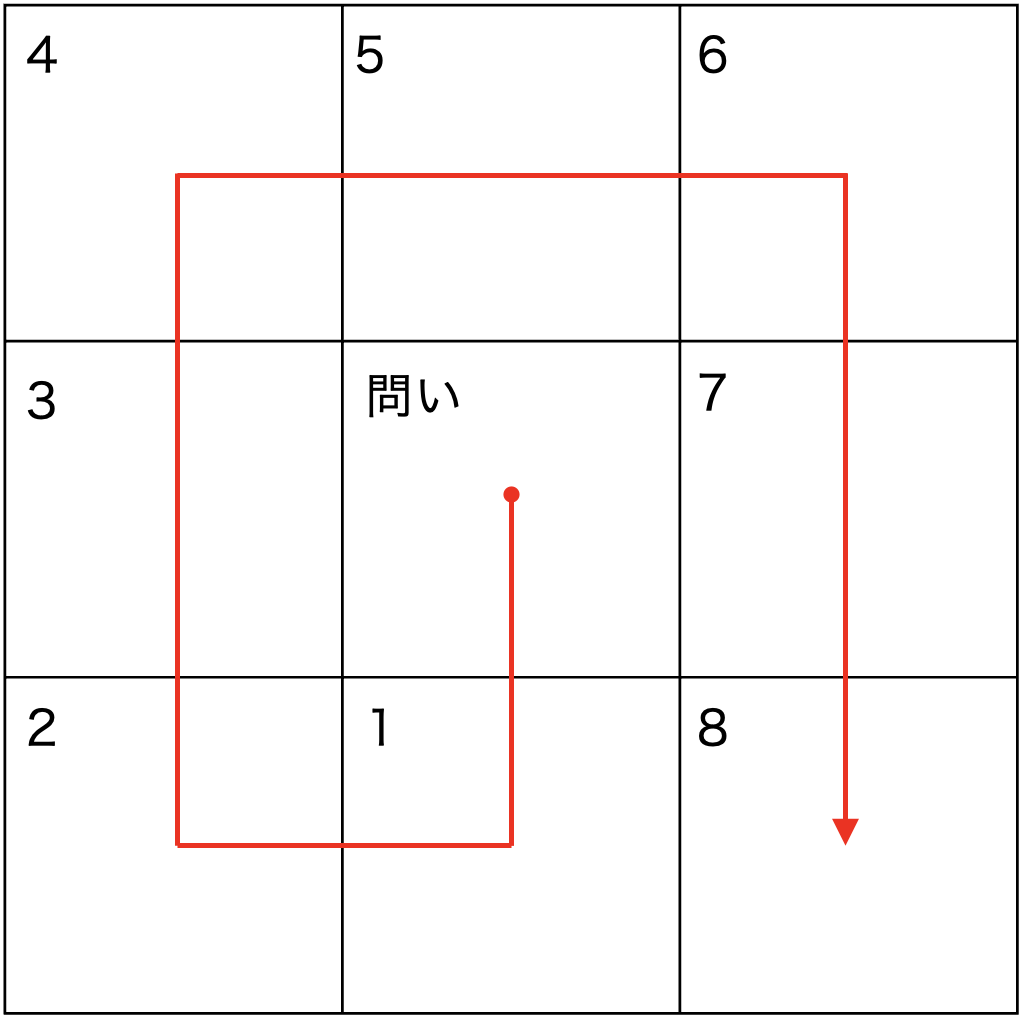

実は、マンダラートには「書く時は下段中央から『の』の字の流れで書いていく」というルールがあります。これには、「発想に順番をつけることもできる」という意図があるそうです。

このルールは、視点を変えて解釈すると「闇雲に発想したアイデアではあっても、もしかしたらそれらには順序・流れといった構造が隠れているかもしれない」とうことになります。エスキモーの例では、順序はちょっと見つけられませんが…。

書いたマンダラートを、編集することが重要

書いたマンダラには「順序」が潜んでいるかもしれない。ということは…つまり、8つのセルは、並べ替えてもいい、ということになります。また、マンダラートは「後から書き換えても構わない」とされています。

マンダラートには、このような「書いたマンダラを後から編集する」という手法があり、これにはさまざまなテクニックがあります。ここでは、3つほどご紹介します。

1. パラフレーズ…言い換え

セルの中に書き込んだ言葉を、言い換えます。中央のセルに書いた問いに対して、もしかしたらもっと有効な解にできるのではないかという視点が重要。例えば、抽象度が高すぎる解を具体的にしたり、書いているうちに「これは表面的な問題じゃないな」と感じたら、もっと根底に関わることを指摘できる表現に変えてみたり、といった方法が考えられます。

2. リプレース…セルを入れ替えてみる

3×3のセルを見ていると、位置関係が気になることがあります。「このアイデアとこのアイデアは、上層的だけど、こっちとこっちは、下層的だな」とか、「これとこれは、実は正反対のアイデアだな」などなど。セルの位置に意味を持たせ、そこに移動させてみる。これによって、気づきが得られることがあります。付箋を使ったアイデアラッシュはブレインストーミングで、付箋をグルーピングすることがありますが、あれにちょっと近いかもしれませんが、マンダラートの場合は縦軸・横軸に意味を持たせたり、対概念をわかりやすく表現したり…といったことに長けています。

3. インターチェンジ…流れをつくる

セルをリプレースして、先ほど紹介した「のの字」に並べることで、発想や解の「流れ」をつくります。アイデアを出していると、「これは最初にやるべきだな」と感じたり「このマンダラ、実は1つのゴールに向けての段階を示しているのでは?」と感じたりすることがあります。その際に役立つのが、この「インターチェンジ」という技術です。

ぼくは、個人的にはこの「編集する技術」こそがマンダラートの真髄だと思っています。

「エスキモーのマンダラ」を編集すると…

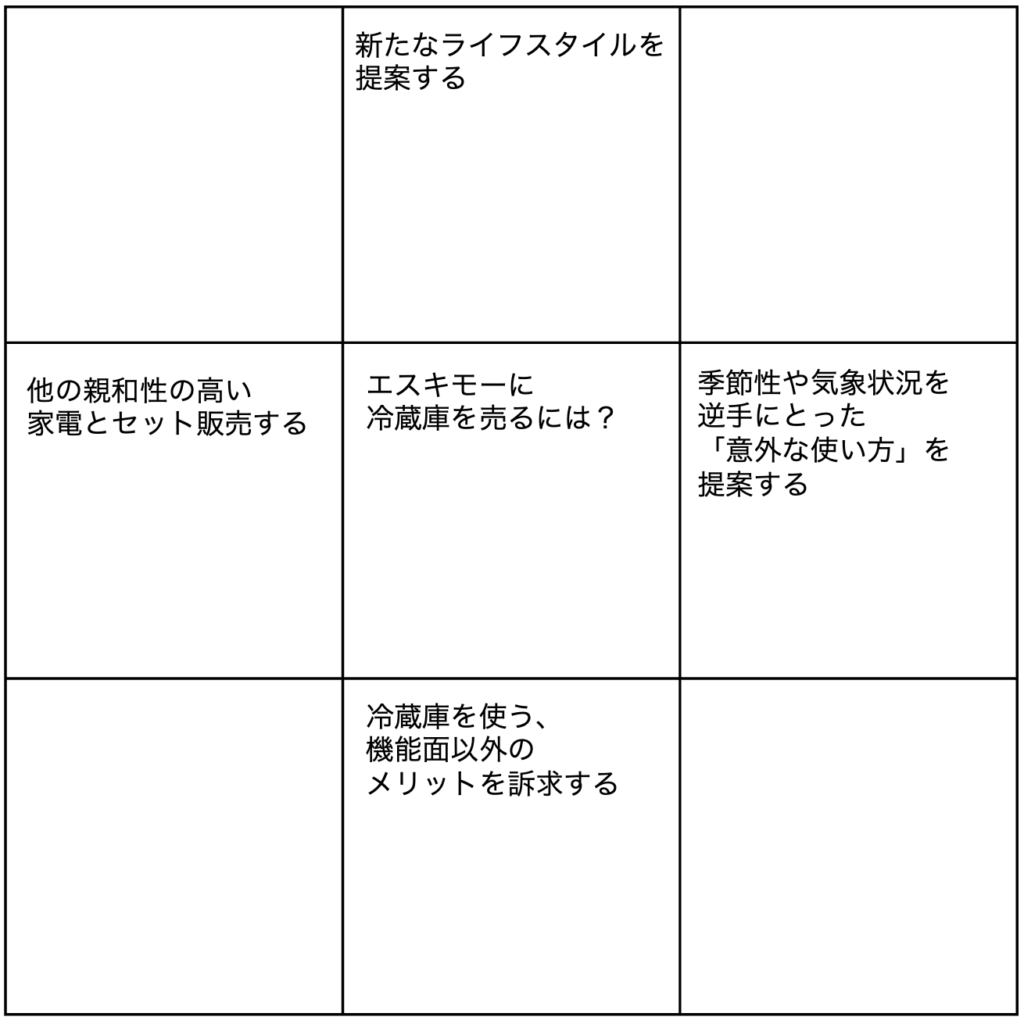

先ほどのエスキモーのマンダラ、よく見ると似通ったアイデアがあることに気付きます。つまり、編集の余地があるということ!

そこで、ぼくはこのように手を加えました。

8つの発想を、4つにまとめてみました。付箋でアイデアを出しまくった場合、ここまで集約するのはかなり大変です。でもマンダラートなら、発想は8つに凝縮され、さらに編集技術でカテゴライズなどもできる、という強みがあります。

また、縦方向に記述するノートと違って、縦軸・横軸に意味を与える…という使い方もできます。

さて…ここで安堵してはいけません。

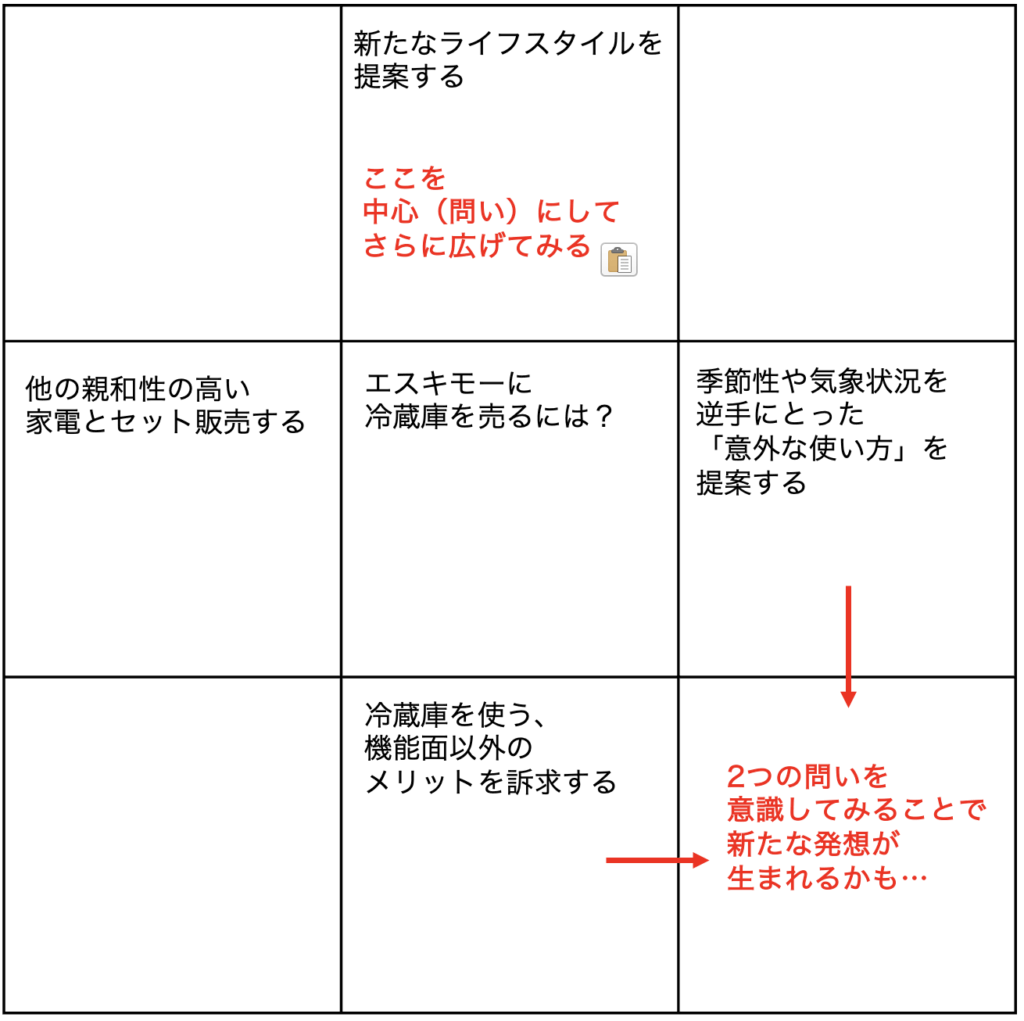

このマンダラを、さらに以下のような考え方で発展させれば、より深い、ひょっとしたら、マーケティングで使うなら、ターゲットインサイトにより近い発想ができるはずです。

この「エスキモー」の課題の答えは「温蔵庫として提案する」なのですが、マンダラートを作成し、それをちょっと編集しただけで、かなりこの答えに近づける…そう思いませんか?

マンダラート、その他の使い方

クリエイティブの世界でマンダラートを使う場合、奇抜な発想の方向性だけを活かした上でより現実的なプランにアレンジしたり、奇抜なまま実現可能な方法を導き出したり…といった、冒険的な使い方も可能です。

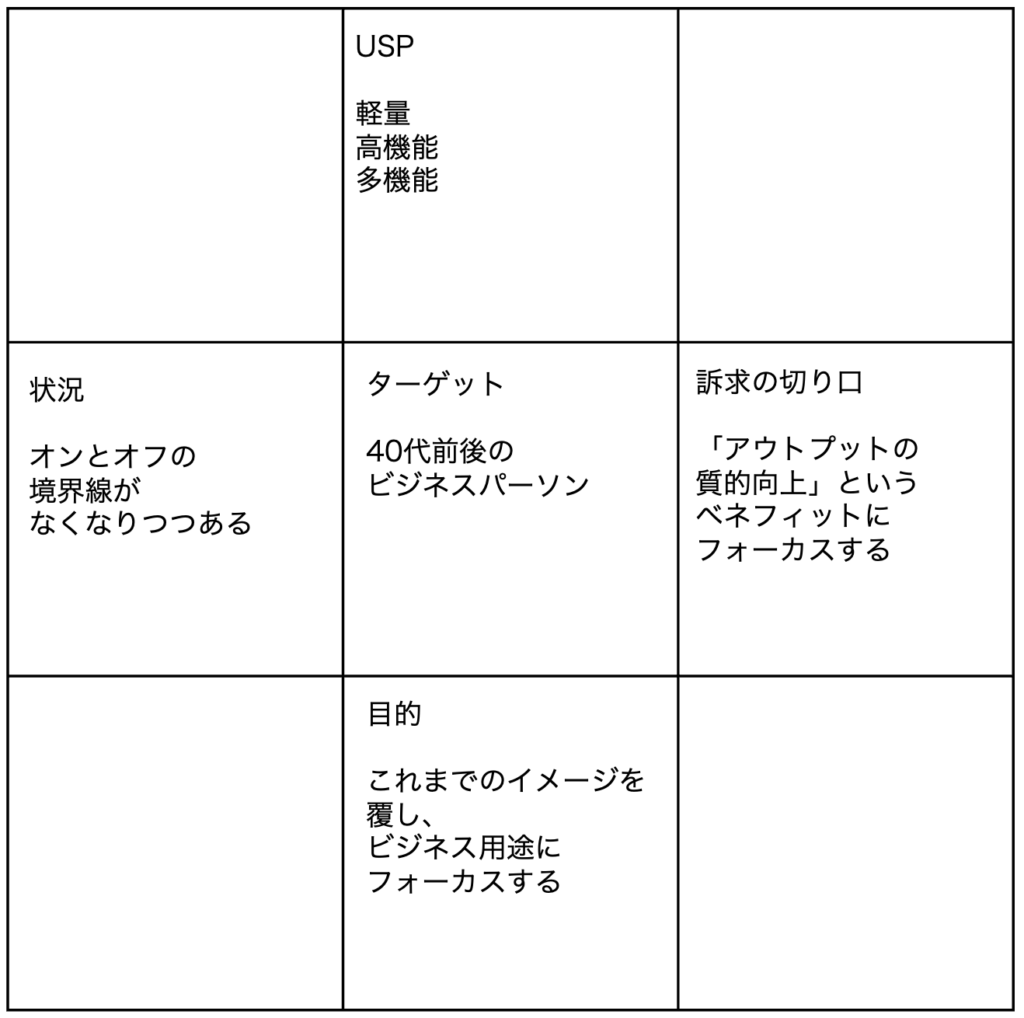

また、クライアントからオリエンテーションを受けた後、要点を8つに絞り込み、そこに潜んだ順序や構造を発見したり、さらに編集して4つにしたり…といった使い方もしています。例えば、こんな感じです。PCの販促物を作成する場合を想定してみました。ターゲットを、4つのマーケティング要素が取り囲んでいる構図です。

このマンダラ、つくっていると違和感を感じることがあります。下の例のマンダラの場合、縦軸の「USP」と「目的」はメーカーの意図としてわかりやすいものの、横軸の「状況」と「訴求の切り口」は、なんだか、うまくつながっていない気がする…。だとしたら、パラフレーズが必要なのかもしれませんし、このセルを削除して、別のアイデアに書き直すべきかもしれません。これが提案のフックになる可能性があります。

意外な使い方もご紹介します(マンダラートを使いこなしている方にとっては普通なのですが…)。

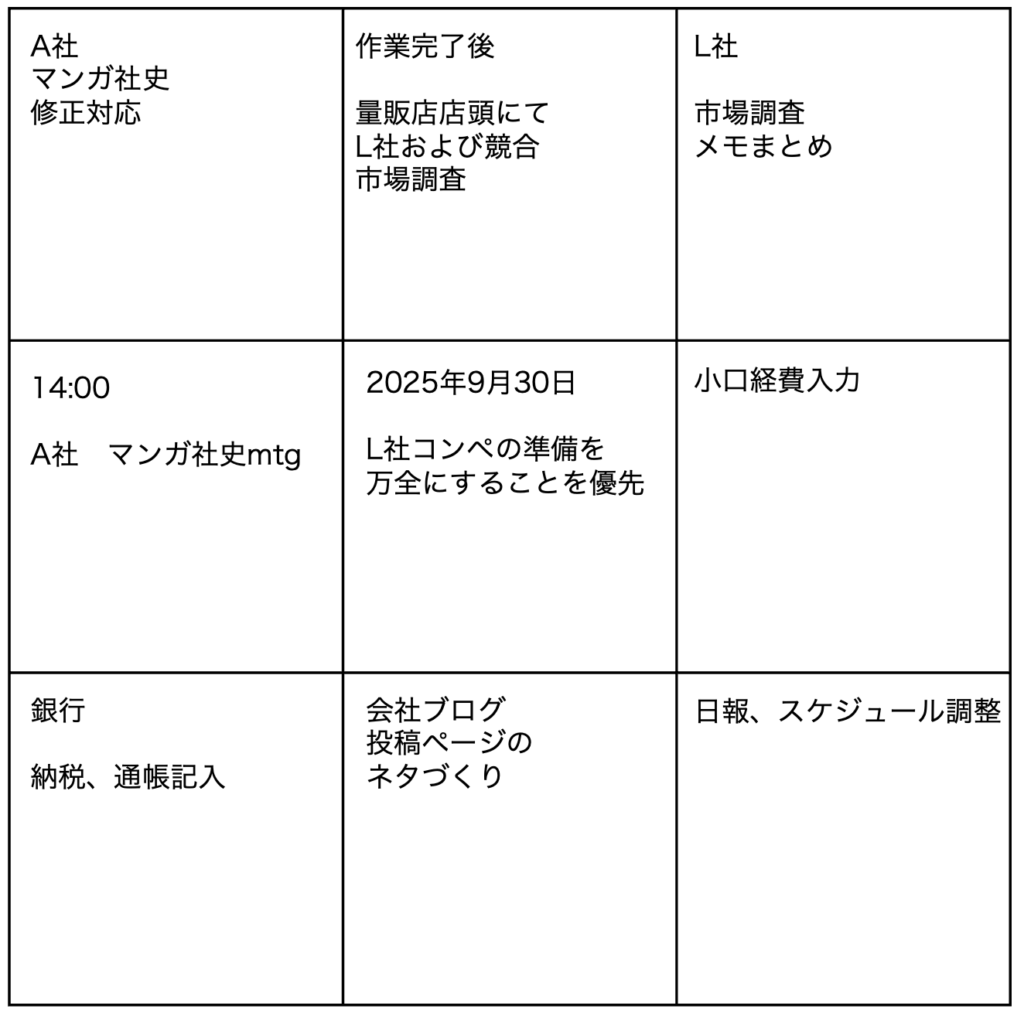

ぼくは以前、マンダラートでスケジュールとタスクの管理をしていました。1日の予定の場合は、こんな感じです。タスクも打ち合わせ予定も1つのセルに書き込むことにして、その日に行うことを8つに限定することで、管理しやすくしていました。もっとも、今は細かなタスクが異様に増えてしまったので、この方法はほとんど使っていませんが…。

※これも、「の」の字で見てください。中央下段が1つめのタスクです。

おすすめの書き方

マンダラートはこれまで、手帖版、手帖版バージョン2(たぶんバージョン2まであります。バージョン名は便宜的にぼくが勝手に呼んでいるだけ)、Apple Newton版、Mac Hypercard版、Windows版(Win 7くらいまで対応していたような…)、Palm版、iPhone版その1、iPhone版その2、そしてiPhone版でスケジュール管理(というと語弊があるけど)に特化した派生アプリ「LifeArt」など、さまざまなプラットフォーム用のアプリが登場しては、なくなっていく…という運命をたどっています。ぼくは全部に手を出し、現在は全部使えないという状況です。今泉浩晃氏はアートディレクターであってソフトウェア開発者ではないという点も影響しているのでしょう。開発パートナー選びは大変だと思います…。それに、今泉氏は確か現在80代。ゆっくりなさってほしいですよね。

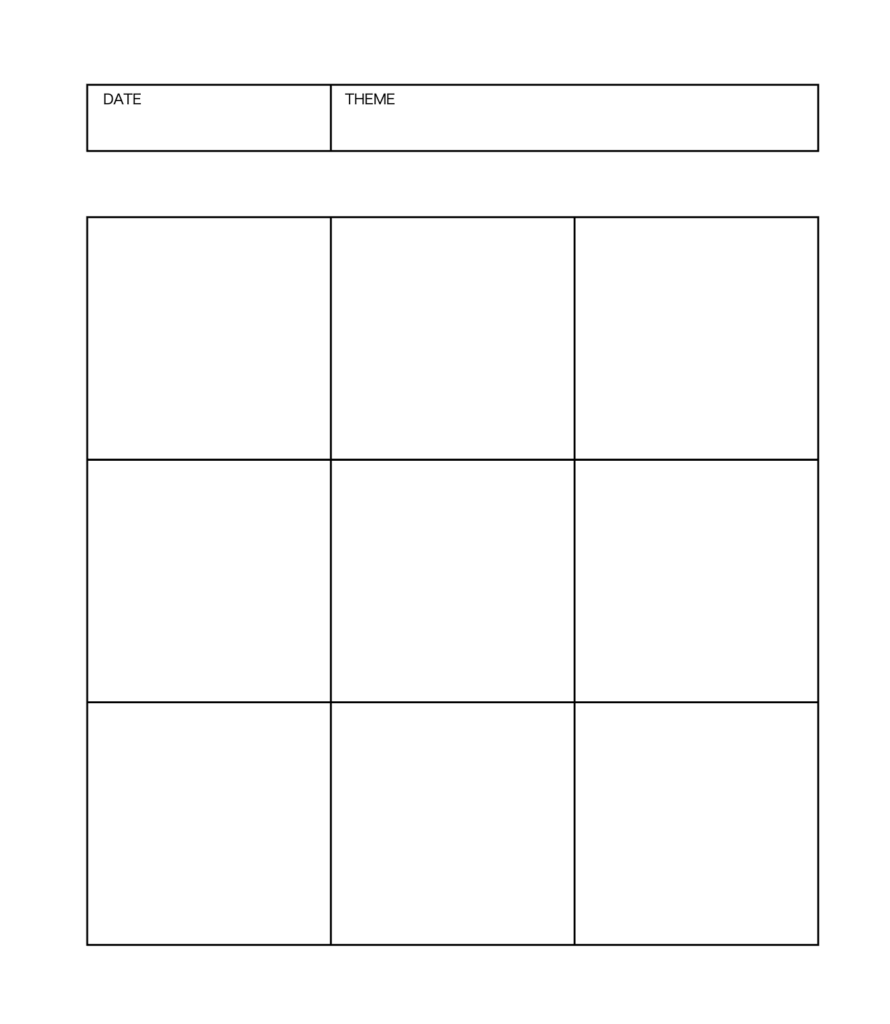

マンダラートを作成する際、ぼくがおすすめする方法は2つ。「手書き」と、「PowerPointでテンプレートを作成する」です。

「手書き」は、A4のコピー用紙を1/4に切ったものに3×3のマンダラを書いて使う感じ。マンダラはあらかじめ印刷しておくか、ペンで書くのがおすすめ。で、セルの中に書くときに鉛筆を使えば、消したり書き換えたりが自由自在です。ミスコピー用紙を使えば、気兼ねなくどんどん使えます。大きく書きたい場合は、次に紹介する方法でつくったファイルをA4やB4でプリントアウトすると、使いやすいです。

もう一つの方法は、PowerPoint。3×3のマンダラを「スライドマスター」に作成したファイルをテンプレート形式にして保存すれば、マンダラ部分は背景として登録されるので、この上でテキストを入力したり、入れ替えたりが、自在になる。余白に、セルに書くべきではなかもしれないことをメモすることもできる。セルをもっと展開したい時は、ページを増やせばOK。ぼくは最近、この方法をメインにして、あれこれ考えたり、まとめたりしています。Excelでもいいのですが、個人的にはパワポが好み。マンダラに集中できるなら、何でもいいと思います。

また、9×9のマンダラはめったに使いません。あれは、混乱する可能性のほうが高い。「数で勝負したい」という場合のみ使うのがいいと思います。

ちなみにぼくは、こんなテンプレートをパワポに登録しています。

まとめ:マンダラートの本質は「編集」

Mandal-Art = Editing

おそらく、ぼくが某印刷会社から独立して今まで、四半世紀以上にわたりほぼ一人で事業を継続できているのは、この「マンダラート」の手法を(ある程度、というレベルかもしれませんが)マスターできたからだと思います。一時期は今泉浩晃氏の著書を読みあさり、仕事のあらゆるシーンでマンダラをつくりまくっていました。これでかなり鍛えられたのだと思います。マンダラートという技術と、今泉氏がリリースされた手帖、さまざまなマンダラートアプリ、書籍などには、本当に感謝です。ありがとうございます。

さて、まとめです。

マンダラートは8つのセルを使って強制的に発想する側面ばかりが取り上げられがちですが、実は「書き出した後にどう編集するか」のほうが重要だと感じています。この記事が好評でしたら、今後も少しずつマンダラートの編集技法について触れていければいいな…と思っています。

※トップと最後の写真は、1990年代に発売されていた「マンダラート手帖(たぶんバージョン2)」(と愛用するシャープペンシル、Parkerのジョッター)です。

参考:Mandal-Art公式サイト https://mandal-art.com/

ご相談・お問い合わせ

まだ具体的な内容が決まっていなくても、大丈夫。

企画段階から伴走できます。そして、難題大歓迎。

「可能性、あるかな…」少しでもそう思ったら、気兼ねなくご連絡ください。